スティーブン・R・コヴィー博士の著書『7つの習慣』をご存知でしょうか?全世界で4000万部、日本でも240万部というベストセラーとして有名な本です。今回はその中の「影響の輪」と「関心の輪」について、日常の例を上げながらまとめていきたいと思います。

私たちは「普段何を意識しているのだろう?」

日常生活の中で、皆それぞれ、頭の中で考えていることがあります。人間関係のこと、仕事のこと、家族のこと、天気のこと、将来のこと、今話題になっているニュースのこと等、人それぞれその中身は違います。しかしその、「普段考えていることに意味があるのか?」ということを意識している人は、実際には少ないのではないでしょうか?

そして、あなたが今、実際に考えていることは、あなた自身が何かしらの行動をすることで、変えることができるのでしょうか?

「変えられるもの」と「変えられないもの」

まずはじめに、私たちが普段、関心を持っていることは、自分自身で変えられるものかどうか?を考えてみましょう。私たちが普段何気なく考えているものには以下のようなものがあります。

- 天気

- ウィルスの感染者数

- 景気

- 自然災害

- 人間関係

- 来週の予定

- 今日の献立や買い物

- 好きなスポーツチームの勝敗

- 政治

- 自分の言動

- 自分の思考

- 会社の方針

- 他人の欠点

- 健康

- 運動習慣

- 食生活

- 過去の出来事

- 将来の自分

- その他

これらの中で、「自分自身で変えられるもの」と「自分自身で変えられないもの」があることに気づいた方も多いと思います。では上記のものを「影響の輪」と「関心の輪」にわけてみたいと思います。

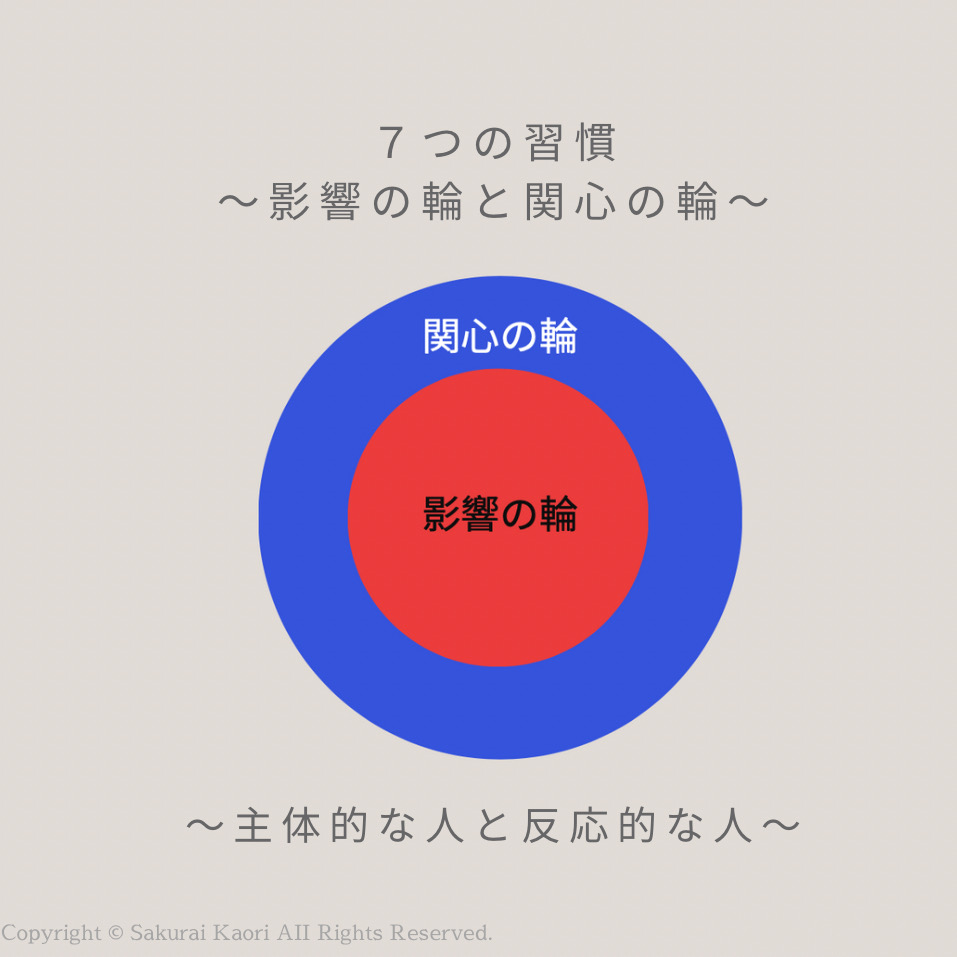

「影響の輪」と「関心の輪」

下の図をご覧ください。この図と見ると、内側に影響の輪、外側に関心の輪があります。これはどういう意味かというと、人がどちらの分野に日々関心を持っているかで、毎日の生活もその未来も、大きく変わるということを意味しています。ではそれぞれの輪には、どんな項目が入るのかを見ていきましょう。

関心の輪 〜自分自身で変えられないもの〜

まずは「関心の輪」です。

この輪の中に入るものには以下のようなものがあります。これらは、自分自身では変えられないものがほとんどだということがこの一覧でわかります。

<自分自身で変えられないもの>

- 天気

- ウィルスの感染者数

- 景気

- 自然災害

- 好きなスポーツチームの勝敗

- 政治

- 他人の欠点

- 会社の方針

- 過去の出来事

- 他人の決定など

これらは、私たちがいくら考えても、どうにかしようとジタバタしても、変えることはできません。例えば「明日は大事な用事があるので雨が降らないようにしよう!」と思ったとしても、実際に自分の力で、天気を変えることは不可能だからです。

また、「なんでこの会社はこうなんだ」「あの人はなぜ〇〇してくれないんだ」というように、自分自身を変えようとせずに、周りの環境や人間関係のせいにして生きている人も、自分ではどうしようもないことに対して、時間やエネルギーを使っていると言えます。これらの出来事は「関心の輪」に入るものであり、私たちがいくら文句を言っても、どうにかしようと思っても変えることはできないのです。

影響の輪〜自分自身で変えられるもの〜

一方で「影響の輪」を見てみましょう。

こちらは、自分自身が意識をし、行動を変えることでその結果も変えることができる分野です。つまり、関心の輪に入るものをどうにかしようとするのではなく、この「影響の輪」に入るものを自分でコントロールしていけば良いのです。

<自分自身で変えられるもの>

一方、「影響の輪」に入るもの(自分自身で影響を与えることができるもの)には以下のようなものがあります。

- 人間関係

- 来週の予定

- 自分の言動

- 自分の思考

- 今日の献立や買い物

- 健康

- 運動習慣

- 食生活

- 将来の自分など

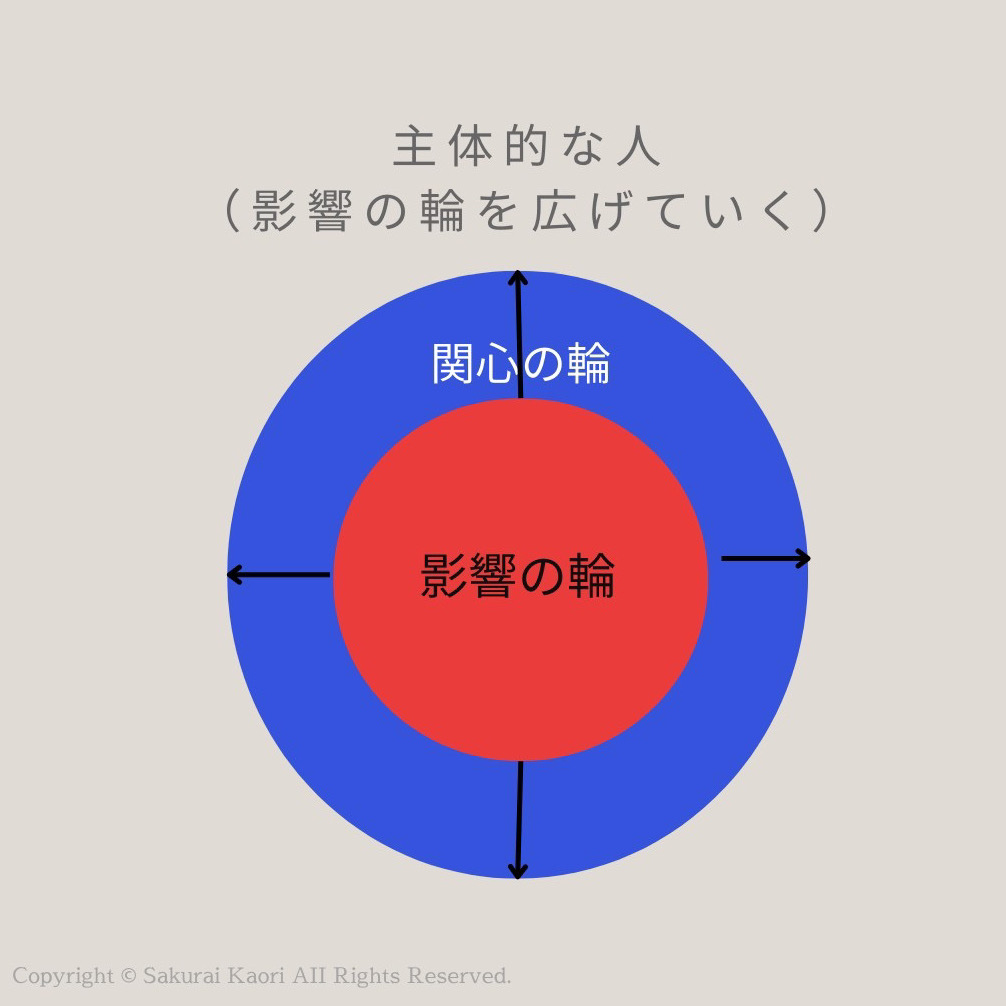

主体的に生きている人は皆、この影響の輪に集中しています。影響の輪に集中するということは、自分自身で考え方を変え、行動を変えることで、自分が望む未来に近づいていけるのです。

先ほど出てきた「天気」に関しても、実際の天気は変えることはできませんが、雨が降ることに対して、私たちが対応することはできます。例えば、傘を持っていく、予定日を変える等、自分自身で変えられることに意識を向けていけば良いのです。

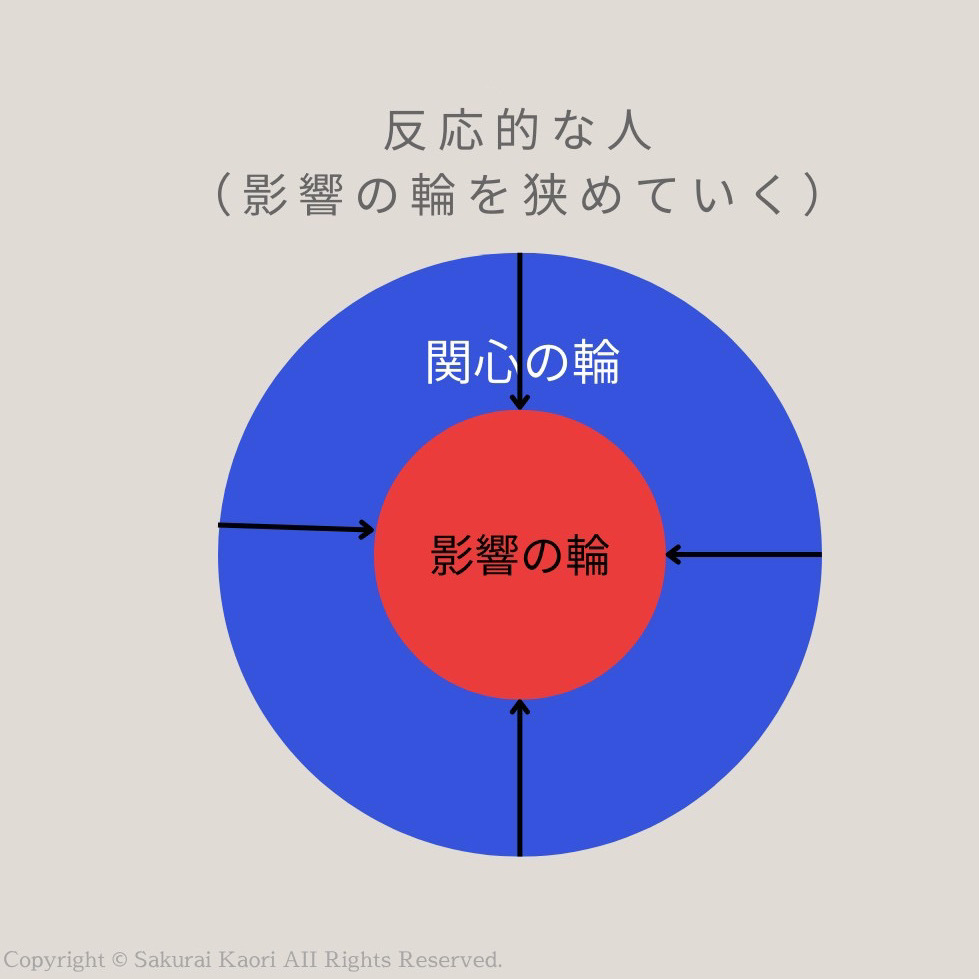

<反応的な人>考えても仕方がないことに時間とエネルギーを消費

自分ではどうすることもできないことに、貴重な時間を使っている人は実際にはとても多いです。周りの人の性格や行動、過ぎてしまった過去のこと、今置かれている環境、世の中のニュースなど・・。いくらどんなに文句を言っても、何も変わることはなく、言った後でネガティブな気持ちが残るだけです。

自分自身がどうしようもできないことをずっと考えていても、状況は変わることはありません。そして、結局、具体的な行動を起こすことのないまま、影響の輪がどんどん小さくなっていくだけなのです。

<主体的な人>自分で変えられることにフォーカスし影響の輪を広げていく

一方で、主体的な人は、エネルギーを「影響の輪の中にあること」にフォーカスすることができるため、自分自身の思考や行動によって変化を起こし、何かしらの結果を得ることが可能になります。つまりその結果、影響の輪もさらに大きくなっていくのです。

まとめ

自分でどうしようもできないことに意識を向け、そのことに文句を言ったり、必要以上に不安を持っても、状況は変わりません。起きてもいないことや、人間の力では変えられないことは、ある意味で、自然の流れに沿って生きるしかないのです。

自分ではどうしようもできない影響の輪の外に意識を向けるのではなく、自分自身が変えられるもの、自分の考えや行動が影響を与えるものに意識を向けて、主体的に毎日を過ごしていきましょう。

自分が時間やエネルギーの大部分を、この二つの輪のどちらに集中させているかを考えることにより、主体性の度合いをよく知ることができる。主体的な人は、努力と時間を影響の輪に集中させ、自らが影響できる事柄に働きかける。彼らの使うエネルギーは積極的なものであり、その結果として、影響の輪が大きく広がることになる。

一方、反応的な人は関心の輪に集中している。他人の欠点、周りの環境、自分のコントロールの及ばない状況などに集中する。これらのものに集中すると、人のせいにする態度や反応的な言葉、あるいは被害者意識をつくり出すことになる。反応的な人は消極的なエネルギーを発生させ、影響を及ぼせる事柄を疎かにするので、影響の輪は次第に小さくなる。

出典:「完訳 7つの習慣」スティーブン・R・コヴィー

コメント